|

|

|

Le palais Mocenigo hier et aujourd'hui |

||

|

|

|

Le palais Mocenigo hier et aujourd'hui |

||

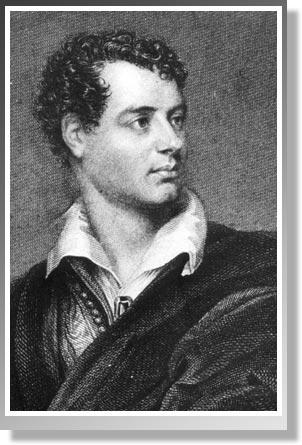

Un pareil renom ne pouvait que blesser René. Il connaît et admire cet étrange poète, qui a grandi sur la terre écossaise, comme lui prince des landes et des genêts. Mais la haute conscience que le vicomte a de lui même, comme créateur d’un nouveau style et d’une sensibilité neuve fait qu’il ne souffre aucune concurrence. Il ne veut pas de rival. Or Byron en est un. De plus, le lord anglais ne reconnut jamais sa dette littéraire envers Chateaubriand, de vingt ans son aîné. Peu doué pour l’exercice d’admiration, l’orgueilleux Byron ne se reconnaît aucun maître. À peine deux mentions dans son œuvre abondante disent le peu d’intérêt qu’il porte à l’auteur du Génie du christianisme. Chateaubriand se plaint : “j’étais donc un de ses pères qu’on renie quand on est arrivé au pouvoir ? Lord Byron peut-il m’avoir complètement ignoré, lui qui cite presque tous les auteurs français, ses contemporains ?” (Essai sur la littérature anglaise de Chateaubriand)

À sa manière, René se vengera en écrivant Le Livre sur Venise. Bien sûr, il ne manque pas de louer le talent du poète anglais, le barde immortel, mais ce sont des louanges enveloppées de fiel. Il aime souligner que Byron lui ressemble : aristocrate, pair du royaume, poète inspiré comme lui. Mais, dans les chapitres consacrés à Byron, il glisse quelques critiques acerbes sur les mœurs débauchées de ce séducteur : “les femmes étaient disposées à se laisser séduire avec frayeur par ce monstre, à consoler ce satan solitaire et malheureux.” Un satan Byron ? Pour René le pieux catholique bien sûr ! Il fulmine contre le païen, l’iconoclaste Byron, qui à Venise : “crache sur tous les sujets de Saints dont les églises regorgent et n’a jamais rencontré tableau ou statues approchant d’une lieue sa pensée.” Il veut discréditer la mémoire du Lord Poète qui ne sut jamais reconnaître, faute originelle, le génie du grand René. Il faut détruire Childe Harold !

|

Il est vrai que Byron l’a ignoré superbement. Par exemple, dans ouvrage, L'âge de bronze, Byron évoque le Congrès de Vérone, qui eut lieu en 1822 et où sont réunis quelques grands hommes d’État dont Metternich et Wellington. À l’époque Chateaubriand, ministre des affaires étrangères de Louis XVIII, participe au congrés et y joue un rôle important. Voici les propos de Byron : “monsieur Chateaubriand (sans particule) qui n’a pas oublié l’auteur dans le ministre, reçut un joli compliment à Vérone d’un souverain littéraire — Ah ! monsieur Chateaubriand êtes-vous parent de ce Chateaubriand qui … qui … a écrit quelque chose ? — on dit ajoute Byron que l’auteur d’Atala eut un moment regret de son dévouement à la légitimité.” Nous pouvons apprécier la plume du poète anglais trempée, elle aussi dans le fiel et l’acide de l’ironie. Remarque que Chateaubriand dut trouver insultante, on le comprend. Comment s’est comporté le noble lord dans la Sérénissime ? Selon Chateaubriand, ce ne fut guère édifiant. Bien qu’il prétende s’ennuyer à mourir dans les salons, René se rend aux invitations des grandes dames vénitiennes : “Si l’on savait ce que je souffre dans un salon, les âmes charitables ne me feraient jamais l’honneur de m’inviter à quoi que ce soit”, écrit-il d’une plume excédée. Le vicomte vieilli, paraît lassé de ces cérémonies mondaines auxquelles il a tant sacrifié au temps de sa splendeur, à Londres ou à Rome en 1828, quand il pavoisait au faîte de sa gloire. |

À Venise, en 1833, il n’est plus rien sur la scène politique depuis trois ans. Rappelons qu’en 1830, il a refusé de servir Louis-Philippe d’Orléans, Il est l’homme-lige des Bourbons qu'il sert sans les estimer, au demeurant. Apparaître dans la société vénitienne lui pèse désormais. Il n’a plus à jouer un rôle de premier plan et son orgueil en souffre ; d’où cette façon de ressasser sa hargne envers Byron, fondateur du mythe de Venise

Un soir, il se rend chez madame Albrizzi. Il y rencontre l’élégante société vénitienne. Écoutons monsieur le vicomte se délecter des commérages mondains. “Mme Albrizzi m'a conté tout Lord Byron; elle en est d'autant plus engouée, que Lord Byron venait à ses soirées. Sa Seigneurie ne parlait ni aux Anglais, ni aux Français, mais il échangeait quelques mots avec les Vénitiens et surtout avec les Vénitiennes. Jamais on n'a vu Mylord se promener sur la place Saint-Marc, tant il était malheureux de sa jambe. Mme Albrizzi prétend que quand il entrait dans son salon, il se donnait en marchant un certain tour, au moyen duquel il dissimulait sa claudication. (…) Mme Albrizzi affirme que dans l'intimité, on retrouvait en lui l'homme de ses ouvrages. Il se croyait dédaigné de sa patrie et par cette raison, il la détestait : dans le public de Venise, il était sans considération, à cause de ses désordres.” Le vertueux vicomte rapporte complaisamment ces médisances et prend bien soin d’ajouter : “elle m’avait vu disait-elle, dans l’amphithéatre de Vérone et prétendait m’avoir distingué au milieu des rois.” Ainsi le grand homme se sent reconnu, honoré ; un peu de baume sur ses plaies soulage son amour propre.

Le lendemain, nouvelle invitation : “ayant passé une soirée chez Madame Albrizzi, je ne pus éviter une autre soirée chez la comtesse Benzoni. À dix heures je descendis de ma gondole comme un mort que l’on porte à San Cristoforo." La comtesse évoque, elle aussi, Lord Byron, elle : “s’exprimait sur son compte avec rancune. Il se mettait dans un coin parce qu’il avait une jambe torse. Il avait un assez beau visage; mais le reste de sa personne n'y répondait guère. C'était un acteur, ne faisant rien comme les autres afin qu'on le regardât, ne se perdant jamais de vue, (…) toujours à l'effet, à l'extraordinaire, toujours en attitude, toujours en scène, même en mangeant Zucca Arrostita (du potiron rôti). Le côté moral de l’homme était encore plus mal traité”, ajoute Chateaubriand qui fait semblant de plaindre Byron et prend sa défense. “Madame, vous êtes ce me semble, un peu sévère dans vos jugements. L’affectation de bizarrerie, de singularité, d’originalité, tient au caractère anglais en général.”

Ainsi nous voyons Chateaubriand mélanger savamment et avec perfidie, louanges extrêmes et attaques virulentes, pour noircir Lord Byron, son rival en littérature.

1833, 2ème séjour à Venise — Lord Byron (2/2) |

"J.-J. Rousseau" |